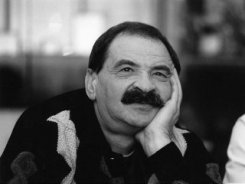

Как легендарный композитор Януш Стоклосса поцеловал Илье Олейникову руку...

Завтра, 14 ноября в Санкт-Петербурге, в театре Эстрады пройдет гражданская панихида по Илье Олейникову

(11:00 до 13:00). В память о замечательном человеке и артисте читайте интервью, в котором он рассказал про всю свою жизнь...

Я говорю жене своей Ире

— Ты представляешь, мне композитор Януш Стоклосса руку поцеловал!

Она мне:

— Я слышала об этом уже десять раз!

Не факт, что не услышит двадцать, тридцать...

Для кого-то он еще остался человеком «Городка», неизменным напарником Юрия Стоянова. И до последнего дня, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал работать: еще 29 октября он был на съемочной площадке передачи «Городок». Для кого-то и, прежде всего, для себя давно стал «Пророком» в самом высоком смысле слова...

На сцене и в жизни — он ироничный наблюдатель, беспощадный комментатор, остроумный артист. Он очень долго искал свой «Городок» и мучительно шел к «Пророку»...Боялся остановиться, боялся замолчать...

Илья Олейников — Моя жизнь «в искусстве» началась в 10 лет, когда родители взяли меня на концерт Аркадия Исааковича Райкина. И когда я Его увидел и услышал, я потерял дар речи! Наверное, это была первая в жизни испытанная мною жгучая зависть к большому артисту, к тому, что он делает на сцене, к тому, как его принимают зрители. И зависть смешалась с потрясением, восхищением, позывом... В одно мгновение в подсознании было принято решение: «Буду... Райкиным».

— Вы, наверное, не поняли тогда, что это особенный вид эстрадного исполнительства — разговорный жанр?

— Конечно, нет. Я просто видел перед собой потрясающего артиста, и, конечно, понимал, что он не поет, а разговаривает. Он подействовал на меня как магнит, как только я слышал голос Райкина по радио или телевизору, прилипал к динамику. Так и рос с его голосом, и чем старше становился, тем больше понимал величие этого человека. Я рвался «за ним» на сцену, заучивал его монологи, подражал его голосу (насколько это было возможно подростку), и где-то в 13 лет впервые вышел на сцену клуба обувной фабрики в городе Кишиневе. В миниатюре «Зима, весна, лето» я голосом Райкина попытался говорить за 4-х персонажей, впервые в микрофон... Но каким мог быть микрофон в клубе обувной фабрики в 1961 году? Я себя не узнал, но услышал свой голос со стороны, и мне, вдруг, показалось, что это уже не я, а кто-то другой, может быть, даже Райкин...

Это был первый успех: я узнал вкус аплодисментов и радость общения с залом, когда ты чувствуешь реакцию, предвидишь смех, будто вас соединяет некая пуповина. После этого выступления я пошел в Народный театр. Наш режиссер был блестящим волонтером, но абсолютным алкоголиком, что не мешало ему оставаться замечательным педагогом.

— Любовь к театру в семенной традиции?

— Мы жили в районе ремесленников. Этим все сказано. Моя мама была стопроцентной домохозяйкой, все готовила, готовила и готовила. Отец работал на базаре шорником. Сейчас никто не знает, что это такое. Он изготавливал конские сбруи, хомуты. Такая абсолютно «конюховая», «казакская» профессия у еврея. Притом, отец был очень хорошим шорником, у него было много заказов, мы по тем временам жили очень хорошо. Но тесно. Родители и я с сестрой — все в одной 12-метровой комнате, разделенной фанерой на две части.

В меньшей, длинною в полтора метра, находилась наша сытная кухня.

— Теперь вы отыгрались. У вас роскошный загородный дом. Говорят, практически, там все сделано вашими руками?

— Как можно чужим мастеровым доверять место, где ты будешь жить, творить, любить, наконец?! Нет и нет! Все что могу, делаю сам. Мы с женой не собирались строить этот дом. Нас вполне устраивала питерская квартира. Да приятель соблазнил. Приехали в гости и влюбились в эти места. Дом построили большой, комфортный. Все, вроде, на своих местах, но я, когда есть время, все — равно дергаюсь: то стенки украшаю тарелочками, то мебель меняю. Главное — хотеть. В этой жизни без огромного желания ничего не получится. А у меня характер такой, если чего-то хочу, то хочу очень сильно, иначе не умею. И все должно получаться по высшему разряду.

— Вы из отличников что — ли?

— Ой, нет. В школе учился безобразно. Может, не хотел учиться? Я не то, чтобы не был первым учеником, я был (ведь в каждом классе есть своя элита) в арьергарде класса в принципе! И безумно завидовал серебряным и золотым товарищам: они хорошо учились, у них были приличные родители — врачи, инженеры, а не шорники.

— Да вы, батюшка, мучались от классового неравенства!

— Зато не страдал по поводу национальности. В нашем классе из сорока учеников — тридцать пять были евреи. Это был такой город. В теплое время года (с апреля по октябрь) все выползали на улицу Ленина, на проминант. И ходили евреи толпами: туда-сюда, сюда-туда.

— А Народный театр не помог вам поднять планочку?

— Вы прямо по больному режете! В Народном театре меня ни разу на сцену не выпустили!!! Наверное, не вписывался со своею внешностью ни в одну роль, уж слишком был длинный, нескладный и с маленькой головой. Только однажды в одной пьесе нашлось для меня место в сцене, которая проходила в кафе: там сидели американские солдаты и кубинские партизаны. Одного кубинца играл Фима Рубинштей, другого Миля Ройтман, американского офицера Изя Коган, меня посадили в массовку как американского сержанта. Но я решил сыграть незабываемый по драматизму образ, придумал для своего спокойно сидящего сержанта кучу болезней: тик с дерганием головы, судороги ног. В результате, никто не смотрел на героя, все изучали моего больного американца. Мне казалось, что это триумф, что я блистательный актер, так как я живу в образе — никто не может! После спектакля наш режиссер, докурив сигарету до миллиметра, долго смотрел мне в глаза, прежде чем процедить сквозь зубы: «Ты больше на сцену не выйдешь никогда. И думаю — нигде ».

Но я ему не поверил.

— Какие вы строили планы, с вашим, как я понимаю, слабеньким школьным аттестатом и пятой графой?

— В Кишиневе был медицинский институт, университет, и институт искусств, но мне хотелось уехать. К 17 годам, откуда — ни возьмись, проснулись амбиции, я почему-то решил, что оставаться здесь бесперспективно, и сказал себе, что поеду в столицу, но только один раз, попытаюсь поступить в театрально-цирковое училище, и, если не поступлю, то больше поступать не буду.

Помню, как приехал в Москву: Киевский вокзал, шесть утра, большие дома, бесконечные проспекты, машины...Объемы города меня придавили. В метро чуть с ума не сошел от беспомощности, я же дальше Львова никуда не выезжал. В училище, как ни странно, мне сразу дали место в общежитии в Кунцево, там тогда была настоящая деревня. Добирался электричкой до станции «Рабочий поселок». Перед экзаменами ко мне подошел носатый юноша: «Поступаешь? Да ты все равно не поступишь! Конкурс — сто человек на место!».

«Но ты же поступаешь! Почему ты уверен, что поступишь?» — поинтересовался я.

«Уверен», — отрезал он и ушел. Это был Гена Хазанов.

— Славно познакомились. Что вы собирались показывать? Вас кто-то подготовил?

— Сам подготовил басню «Заяц во хмелю». Стресс перерос в дикое возбуждение. Но на экзамене я увидел своих слабых соперников и понял, что я лучше, лучше всех.

— Предполагаю, что у мальчика из Кишинева мог быть акцент...Как же вы читали басню?

— Ха. Не только акцент. У меня и с дикцией было плохо. Ее, практически, не было. Дикция отсутствовала!!! Я не произносил шипящих, были только свистящие и иногда прорывались какие-то гласные. При этом жуткая скороговорка и удивительный молдово-еврейский говорок. В комплекте, все это, очевидно, производило дикое впечатление, а еще когда я начел играть «Зайца во хмелю», изображая пьяного (до сих пор не знаю, было ли это так смешно или так ужасно), экзаменаторы попадали со стульев. Позже я понял, что они не понимали ни одного слова, но видели некое существо, которое разговаривает на странном языке и очень странно двигается. Если быть объективным до конца, у меня выявили «полное отсутствие речи, как таковой», но было принято решение сделать из меня клоуна. Поскольку в училище поступили три иностранца, не владеющие русским языком, я мог войти в их группу. Я должен был стать молчаливым клоуном, точнее, навсегда замолчавшим клоуном, чтобы даже рта не открывать! И тут я выдал сюрприз: взял аккордеон и спел свою любимую песню из фильма «Я шагаю по Москве», да я и внешне был чем-то похож на Михалкова. Экзаменаторы опять не поняли ни слова, но зато я попадал в ноты и косил под Никиту... За это меня сразу перетащили на третий тур, где я повторил свой аттракцион полностью. Приняли. Педагог по сцен. речи, чтобы не баловал, сразу предупредила: «Чтобы из тебя не хотели сделать — молчащего клоуна или поющего эксцентрика — ты не имеешь права так разговаривать не только как артист — как человек!».

— Вы проявили усердие?

— А как — же. Упражнение «шты, штэ, шта, што» с выворачиванием губ запомнил на всю жизнь. Самое страшное, что я не слышал себя, не слышал акцента, шепелявостей. И серьезно загрустил, когда услышал, что творю.

Как всякий нормальный человек, я говорил, не думая, а тут пришлось прислушиваться к звукам. Говорить и одновременно слушать — безумно тяжело. Я был на грани. После первого курса отчислили четверых, думал, что стану одним из них. Меня оставили условно. Где-то со второго курса я начал раскрываться более полно, на третьем — решил, что пора становиться первым на курсе. Со мною вместе учился Гена Хазанов, он был для меня неким катализатором, мне все время хотелось быть лучше, чем он, а он, конечно, был лидером.

После училища Хазанова сразу взяли в оркестр к Утесову, меня — в Москонцерт. Аркадий Арканов, как перспективного мальчика, сосватал меня в оркестр Юрия Саульского в качестве конферансье. Но одно дело читать чужие тексты, другое — что-то говорить от себя, импровизировать. Первое же выступление завершилось чудовищным провалом. Я так потерялся на сцене, что свалил несколько микрофонов. После концерта Саульский посмотрел на меня как на полного идиота и тихо сказал: «Уходите немедленно. Чтобы я вас больше никогда не видел». Но поскольку моим педагогом был Шурик Ширвиндт, он взял меня в новую телевизионную программу «Терем-теремок»», где работали Андрей Миронов, Рудольф Рудин; (пан Гималайский), Татьяна Пельцер; из этой передачи появились старухи — Авдотья Никитична и Вероника Маврикиевна и вот такой скромный я...

— Вы везучий!

— Не очень- то. Везет, везет, а потом, вдруг, как провалишься вниз и карабкаешься, карабкаешься наверх. Но в тот момент мне повезло. И поскольку у меня был очень хороший номер (текст Арканова, постановка Ширвиндта), на следующий день после программы я стал узнаваемой в народе персоной. Ведь все смотрели один канал, щелк — стоп и деваться больше некуда. Если попал в телевизор, сразу получал резонанс. И с каждой программой я становился все более и более узнаваемым, но тут меня забрали в армию... И на этом везение меня покинуло на очень долгое время, на 23 года — с 1970 по 1993 год!

— Армия виновата?

— Я потерял весь свой актерский кураж и заработал страх перед сценой. Не было тыла в виде Арканова и Ширвиндта. В армии мне служилось неплохо, я занимался все тем — же: пел, выступал, но мобилизовался с жутким комплексом неполноценности, растеряв все свои профессиональные навыки и заодно московскую прописку. Мой фиктивный брак накрылся. Моя «жена», пока я служил, влюбилась, будете смеяться — в Стоянова! Такое вот случайное совпадение. Это просто однофамилец Юры Стоянова, с которым мне еще предстояло познакомиться через несколько лет. Деваться некуда, я вернулся домой, в свой виноградный Кишинев в надежде непонятно на что.

— Почему не обратились за помощью к Ширвиндту?

— Во-первых, в Москве без прописки — ты не человек, во-вторых — страх перед московской сценой. Я боялся опозориться, меня преследовало видение, будто выхожу с номером перед художественным советом и проваливаюсь. Как потом отмоешься?! Я не мог с этим справиться, признаюсь, да, был слаб... Полтора года проработал в качестве ведущего в фольклорном ансамбле «Зымбет», что в переводе с молдавского означает «Улыбка». Но мне было не до улыбки. Выходил на сцену в яркой, нелепой молдавской одежде, в огромной шапке из овечьей шерсти. Этот наряд меня раздражал, да еще надо было перед концертом выходить на публику с позитивным монологом: в какой замечательной стране мы живем, и какая у нас замечательная власть. Я жил — не в стране, а в 2-х комнатах (к этому времени отец пробил дыру в стене в соседнюю комнату, мы разбогатели на несколько метров). Вот и все замечательные новости. У меня такое свойство организма, если я не верю в то, что говорю, у меня ничего не получается. Если в тексте есть какое-то вранье, я не могу говорить — физически. Признаться, отвратительно читал этот монолог....

— А как-же мечта — стать Райкиным?

— Наверное, я сбежал от собственной мечты... Через год мы поехали с концертами в Москву, естественно, проходили худ. совет, и, естественно я этим монологом всех просто убил. Меня убрали, ансамблю предложили другого ведущего, к моим комплексам прибавились новые. Я понимал, что сам во всем виноват. Любую работу надо делать качественно.

Через полтора года я познакомился со своей будущей женой, Ириной, она жила в Ленинграде, ее сестра, которая работала редактором в Ленконцерте, договорилась, чтобы меня послушали. Наверное, благодаря Ирине, что-то разомкнулось, мой страх прошел. Я прочитал два монолога, и как ни странно, понравился.

— Боюсь вас спрашивать, где вы нашли вашу Ирину, как встретились. Избитый вопрос. Но это жизнь...

— Какая разница — где... Ну, в городе Славянске, на гастролях... Она сидела в первом ряду, строгая, с книгой в руках. Я ее сразу приметил. Подослал к ней нашу костюмершу, чтобы она попросила подождать меня после концерта. Мол, надо поговорить. Как ни странно, она дождалась, правда, вышла небольшая путаница, она думала, что я — это не я. Ждала другого. Не это уже было не столь важно. Ира в Славянске проходила практику. Никого в городе не знала. Я предложил где-нибудь выпить шампанского (это с тремя-то рублями в кармане!), но Ира захотела конька. Это был нокаут. Но моя чудесная незнакомка, узнав, что у меня не хватает денег, спокойно расплатилась сама. Ей и потом довольно часто приходилось заглядывать в свой кошелек, даже в день подачи заявления в загс в моем кармане не оказалось недостающей мелочи.

— Жена у вас, видно, золотая, полюбила бедного еврея, поверила в его талант...

— Такое несчастье — бедного полюбила! Как сказал Шолом-Алейхем, «деньги — это странная вещь, то их нет, то совсем нет». У меня денег не было совсем.

Ира работала в архиве и по тем временам получала хорошие деньги. Я ее спрашивал, зачем ей такой нужен. Она говорила, что видела пророческий сон, якобы, Солнце ей сказало: «Выходи за него замуж, пусть он беден и неказист, но только с ним ты будешь счастлива». На радости я взял Ирину фамилию, распрощавшись с Клявером, и надо сказать, благодаря фамилии Олейников появился на телевидении. Мы с Ирой вместе 34 года, без нее не было бы самого важного — ни сына Дениса, ни «Городка».

— Пришел успех и с ним, наверное, поклонницы. Как Ира с этим справилась?

— Она всегда понимала, что публичного человека окружают соблазны, от которых, бывает, очень трудно отказаться. Ира знает, что она — главная женщина в моей жизни и другой такой не будет. Она мне верит. И никогда не залезала ко мне в карманы, не приставала с расспросами, не нюхала рубашку, не изучала записную книжку...

У моего отца всю жизнь была дама сердца, вся семья знала об этом, но и папа и мама не расстались, хотя, наверное, мучались. Да и у этой женщины был муж, он работал в милиции и грозился папу пристрелить. Этот роман длился лет сорок. Когда мама умерла, отец уехал в Израиль к моей сестре, они оба очень тяжело переживали разлуку, хотя им было уже под семьдесят, но, видно, это была настоящая любовь. Отец звал ее к себе, а она не могла бросить своего тяжело больного милиционера. Когда он умер, она решилась на поездку, но тут умер мой отец...Финал этой истории совсем печальный: эта женщина тоже вскоре умерла, видно, незачем уж было жить. Эта история никого к нам с Ирой отношения не имеет. Просто вспомнил про отца, про то, как он любил и оставался порядочным человеком.

— Про «Городок» знают все. Но для вас — самое важное творческое событие мюзикл «Пророк» (премьера состоялась в 2008 году — прим.). Вы не только исполнитель главной роли, но и автор музыки... Но ведь у вас нет музыкального образования! Как вы смогли привлечь к проекту легендарного Януша Юзефовича, поставившего «Метро» и «Иствикские Ведьмы»?

— О том, что я могу писать музыку, никто не знал. Даже я сам. Всю жизнь играл на аккордеоне по слуху. Потом сел за рояль. Следом — за синтезаторы. И с помощью музыкальных программ компьютера стали рождаться не только мелодии — оркестровки!

С черновой оркестровкой я отправился к великолепному питерскому пианисту Сергею Григорьеву. А уже по ходу работы, когда проект закрутился, задача Януша Стоклоссы (постоянный соавтор Юзефовича) заключалась в том, чтобы привести музыку к единоначалию, свести в одно поле и джаз, и рок, и симфоническую музыку, и лирическую. Он придал музыкальным номерам блеск, лоск. И мюзикл родился!

— Вы на несколько лет, буквально, выпали из жизни. Как не позвонишь, ответ один: «Олейников в Минске, репетирует, ему не до чего».

— «Пророк» — это пять лет моей жизни. Минск был выбран потому, что я полтора года ждал, когда появится человек и скажет: «Вот вам деньги!». И он нашелся в Белоруссии. Потом денег мы так и не увидели, но команда была уже набрана. Сначала я предложил ставить «Пророк» одному нашему очень известному режиссеру. Материал ему понравился, но он ответил: «Я не знаю, как это сделать». Тогда я обратился к режиссеру самого удачного мюзикла в России «Метро» — Янушу Юзефовичу. Он сразу ответил: «Я знаю, как это сделать!». Кстати, это он поставил на Бродвее «Обратную сторону Луны». Януш, человек в работе жестокий, он на 40 дней увез артистов в Польшу, в своего рода заповедник-резервацию, где они занимались пением и танцами по 12 часов в день. Ведь спектакль таков, что на сцене негде спрятаться, сколь малую роль ты бы ни играл.

— А как вы решились — на главную роль? Как запели?

— Это моя первая и, точно знаю, последняя роль в мюзикле. Я создавал его вовсе не для того, чтобы играть главную роль. Основой была композиторская работа. Предполагалось, что роль Пророка сыграет Михаил Боярский, а Старика — Олег Басилашвили. До Басилашвили дело не дошло, а Боярский был занят, отказался. Он не понял, как это было бы для него интересно...Мой герой, лжепророк — воплощение Зла на земле. А в нашей стране оно воплощается ежедневно...

Раньше я писал песни, у меня даже вышло два диска, а на совместных концертах с Юрием Стояновым часто разбавлял юмористические номера своими песенными. А потом вдруг у меня пошло это — совсем иная музыка. Уже после того, как я написал несколько вещей, возникла идея либретто. Мы с Дуксиным (автор идеи и либретто, исполнитель ролика Старика) отпускали эту работу, потом снова возвращались. Мюзикл в России — сложная вещь. Важно, чтобы сюжет был интересен именно российскому зрителю, иначе есть риск провала. Первым спектаклем такого рода у нас я считаю «Юнону» и «Авось» — вот где совпали и блестящие актеры, и история, и потрясающая музыка, и хореография. Вторым — «Метро». А вот «Чикаго» я бы посоветовал смотреть в Нью-Йорке. Мы надеемся повторить судьбу именно «Метро».

— Это очень здорово, что в вашей жизни случился «Пророк». Это новый уровень ощущения себя — в искусстве.

— Как ни странно, до «Городка» я жил гораздо понятнее. И поэтому веселее. У меня было жуткое желание пробиться наверх. Я все время падал, но верил, что я все-таки поднимусь. Прошел через настоящее отчаяние, когда нас с моим первым партнером Ромой Казаковым, которого на самом деле звали Рува Бронштейн, вырезали из записи Конкурса артистов эстрады, где мы заняли третье место. Я-то надеялся, что после нашего выступления жизнь перевернется, а нас просто не показали. Мне тогда казалось, что жизнь кончилась. Это было понятно. Но когда началась депрессия на голом месте...Все есть — любимая жена, процветающий сын и ничего не хочется. Я превратился в робота, который приезжал на съемки «Городка», на автомате отрабатывал шутки. И этот период затянулся на 4 года! Наверное, наступает момент, когда, кажется, что вершина уже покорена, к чему стремиться дальше? И от этого тоска. Вот мы с Юрой и придумываем себе новые проекты: кино, театр, мюзикл...

Вы еще не поняли, что я очень люблю рассказывать про свои успехи? Часами могу говорить о «Пророке», так что осторожно! Ире совсем голову заморочил. Каждый деть одно и тоже, и все с самого начала.

Я ей говорю:

— Ты представляешь, мне композитор Януш Стоклосса руку поцеловал!

Она мне:

— Я слышала об этом уже десять раз!

Не факт, что не услышит двадцать, тридцать...

Разговаривала Дина Радбель